奈良 今井町

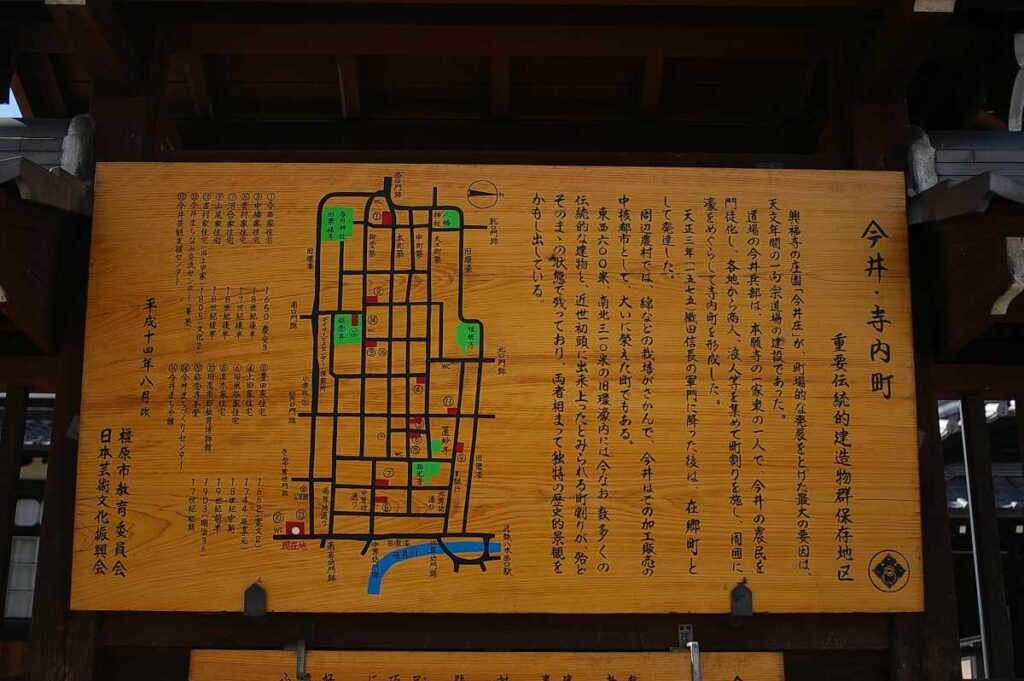

奈良県橿原市 今井町 重要伝統的建造物群保存地区

当ブログで他にも重伝建地区や古い町並みをアップしていますが、その地区で残っている古い建物は案外少ないですが、ここ今井町は結構ありますね。

橿原市の中部、飛鳥川の流れにかかった蘇武橋を渡ると、現在も江戸時代そのままの情緒と風情を残す町、今井町があります。

多くの古民家が現存している今井町の町並みは、歴史的風致を形成している伝統的な建造物群の中でも特に価値の高いものとして、平成5年に「重要伝統的建造物群保存地区」の選定を受けています。東西約600m、南北約310m、面積にして17.4haの地区内には、全建物戸数約760戸のうち、約500件の伝統的建造物が存在しており、これは地区内の数としては日本一を誇ります。

引用元:かしはら探訪ナビ

関連記事

飛騨古川

はじめて飛騨古川に行ったのは偶然に古川祭りの日。高山に行ってその途中に飛騨古川に足を運んだ。その時は露店などもあり人も多く賑やかだった。人が多くて散策せずに高山に戻った。その時の感じでは古川は高山とはまた違う風情のある町なのでゆっくり散策して写真も撮りたいと思っていた。整備されて造られた感もあるが、 …

和歌山県湯浅町の古い町並み

醬油の発祥の地、和歌山県湯浅町の古い町並み醬油の発祥の地して有名な和歌山県湯浅町の一角に「湯浅伝統的建造物群保存地区」があります。写真愛好家の撮影スポットになると思いますので紹介します。湯浅の醬油は鎌倉時代に紀州由良の興国寺の僧、覚心が中国から径山寺味噌の製法を持ち帰り金山寺味噌が出来た。 …

白川郷 2019 レトロ×紅葉×秋

茅葺の合掌造りの集落、秋の白川郷白川郷萩町地区は合掌造りの集落で、現在も人が住んで実生活の場として使われて居り、五箇山と共にユネスコの世界遺産に登録されている。毎年一月、二月の週末には夜間ライトアップが行われるそうですが、私が白川郷を訪れたのは10月末で紅葉の季節でした。何年も前になりますが、信州からの帰りに立ち寄り、 …

中山道 醒井宿、地蔵川の梅花藻を写真撮影

滋賀県米原市醒井 中山道 醒井宿の「居醒の清水」を源流とした地蔵川に咲いている梅花藻を見たくて行ってきました。 中山道 醒井宿(さめがいじゅく)は、滋賀県米原市に位置する中山道61番目の宿場町で、江戸時代から旅人の憩いの […]

岐阜県美濃市 うだつの上がる町並みと名鉄美濃駅舎跡で写真撮影

岐阜県美濃市のうだつの上がる町並みと名鉄美濃駅舎跡です。 名鉄美濃駅舎跡(旧名鉄美濃駅) うだつの上がる町並みにもう到着するかなというところでレトロな電車が並んでいるところがあり、まずここで写真撮影。私は撮り鉄ではないで […]

秋の近江八幡、八幡堀めぐり、八幡掘の写真

滋賀県近江八幡市の八幡掘の遊覧船から撮影してきました。 以前近江八幡の写真を撮ったのは、初めてデジタルの一眼レフのカメラを買って一か月も経たない時のことでした。画素数も600万画素と少ない頃で、ちょうどその時に何かの写真 […]

旅人の心に残る町、飛騨古川

5月20日の夜、飛騨高山、御岳方面へ野鳥撮影と渓流釣り、風景写真撮影などの目的で出発。夜に出発して明け方到着の予定。今回の道程は東海北陸自動車道の郡上八幡で降りて国道256号線和良町方面へ進み、濃飛横断自動車道を走って国道41号線で下呂を通って飛騨小坂から鈴蘭高原へ行きまずは野鳥撮影の予定だった。 …

早朝のおはらい町、おかげ横丁の写真

おはらい町、おかげ横丁の早朝の写真です。 三重県伊勢市、伊勢神宮・内宮のすぐそばにある「おはらい町」と「おかげ横丁」は、江戸から明治時代の風情が色濃く残る、情緒あふれる町並みです。石畳の道沿いに、伊勢名物の赤福や伊勢うど […]

山中渓の町並みと桜風景

紀州漆器の里 黒江の町並み紀州漆器(黒江塗)は和歌山県海南市の北西部、黒江地区を中心に生産されています。紀州漆器は、室町時代に紀州木地師によって、渋地椀が作られたのが始まりだと言われています。シンプルで丈夫、気軽に使え実用的で、江戸時代から庶民の日用品として親しまれて来ました。黒江は日本の漆器、四大産地(会津漆器、 …

木曽路の宿場町、中山道六十九次37番目、福島宿

中山道六十九次37番目 木曽路 福島宿木曽福島は木曽谷の中心地として古くから栄えてきた町で関所があった宿場町。木曽福島の老舗旅館”おん宿 蔦屋(つたや)”は「木曾路はすべて山の中である」の書き出しで知られる島崎藤村の「夜明け前」にも出てくる。現在も関所跡が残り、町中を散策できる。木曽福島のお勧めは何と言っても蕎麦。 ..