岐阜県美濃市 うだつの上がる町並みと名鉄美濃駅舎跡で写真撮影

岐阜県美濃市のうだつの上がる町並みと名鉄美濃駅舎跡です。

名鉄美濃駅舎跡(旧名鉄美濃駅)

うだつの上がる町並みにもう到着するかなというところでレトロな電車が並んでいるところがあり、まずここで写真撮影。

私は撮り鉄ではないですが、鉄道写真も良いですね。今回も飛騨川の鉄橋を見て電車の通ってる写真を撮りたいなあと思っていました。

前景の花をもうちょっとうまく撮れなかったかなと思います。

ここは名古屋鉄道(名鉄)の旧駅舎で、1923年に建てられ、2005年に廃線となるまで利用されていました。今では鉄道遺構として大切に保存され、当時の駅舎の姿をそのままに、郷愁を誘うノスタルジックな雰囲気を楽しめます。

レトロな駅名標や線路跡、古い車両(モ512など)が展示されており、鉄道ファンにも人気のスポット。町並みとあわせて訪れると、昭和の旅人気分を味わえます。

美濃市観光協会 公式サイト:https://minokanko.com/seeing/category/history-culture/p5982/

うだつの上がる町並み(うだつのあがるまちなみ)

江戸時代から続く伝統的な町家が並ぶ美濃市の誇りある歴史的景観。

「うだつ」とは、火事の延焼を防ぐために家の両端に設けられた防火壁のことですが、裕福な家しか設けられなかったことから「うだつが上がらない」という慣用句の語源にもなっています。

白壁と格子戸が美しい町家が連なる通りは、まるで時が止まったかのような雰囲気で、歩くだけで心が落ち着く空間。

関宿もそうでしたが、うだつの上がる町並みも電柱ががありませんので電線に邪魔されません。

空の電線は簡単に消せますが、樹木等が絡むと不自然になるので。

あとは車ですね。

Lightroom Classic、やPhotoshopで消してしまうのもありですが、あまり車が大きく写っている場合は不自然になりそうです。

撮影時刻は12時ごろだったのですが、やはりピーカンの日中は影ができるので「どうもなあ」です。

📸写真撮影のポイント:

- 朝方や夕方の柔らかい光を狙うと、建物の陰影が美しく浮かび上がります。

- ローアングルから撮ると、うだつの存在感が際立ち、より印象的な構図に。

- 通りに人が少ない時間帯(早朝や平日の午前中)がおすすめです。

- 建物の連なりを活かすパース(奥行き)を意識した構図もGOOD!

美濃市観光協会 公式サイト:https://minokanko.com/seeing/category/history-culture/p5973/

関連記事

山口県 萩市 萩城下町の情緒ある町並み

山口県萩市萩市は現在は合併して広いが、旧萩市は狭い町だった。しかし、旧萩市内では、吉田松陰、高杉晋作、木戸孝允(桂小五郎)等々「維新の志士」と呼ばれた、明治維新に活躍した歴史上の人物を数多く生み出しています。萩城下町、明倫小学校校舎等、古い町並みが残っています。何年か前の正月、広島県から山口県に旅行しました。 …

清流と名水の城下町、そして郡上おどりのふるさと 郡上八幡

清流と名水の城下町、そして郡上おどりのふるさと 郡上八幡郡上八幡はさほど通ってはいないが、せせらぎ街道は良く走るので郡上八幡は通ることが多い。初めて郡上八幡に来た時は、郡上八幡城に上ったり、郡上踊りを見に来たこともあった。その時初めて雪代という状況の中で釣りをした。 …

奈良 今井町

奈良県橿原市 今井町 重要伝統的建造物群保存地区当ブログで他にも重伝建地区や古い町並みをアップしていますが、その地区で残っている古い建物は案外少ないですが、ここ今井町は結構ありますね。橿原市の中部、飛鳥川の流れにかかった蘇武橋を渡ると、現在も江戸時代そのままの情緒と風情を残す町、今井町があります。 …

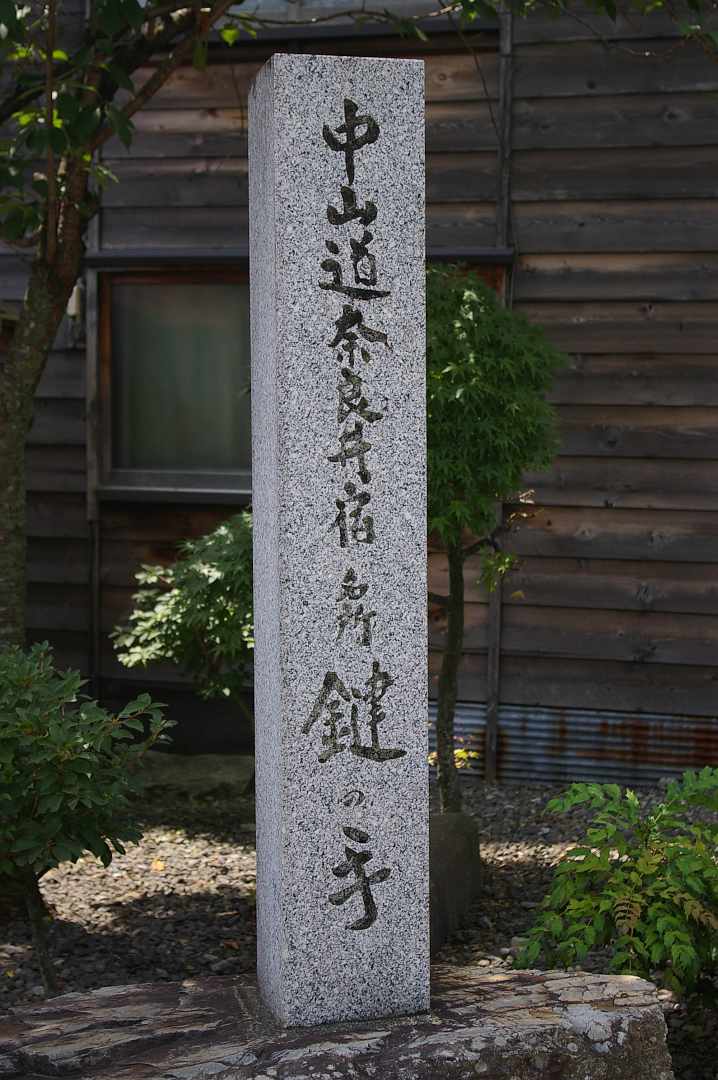

木曽路の宿場町、中山道六十九次34番目、奈良井宿でタイムスリップ

中山道六十九次34番目 木曽路 中山道 奈良井宿 中山道の丁度真ん中の宿場町木曽11宿の中では最も標高が高く、藪原との間に難所の鳥居峠(現在鳥居トンネル)がありました。木曽11宿と言いましても奈良井宿は福島宿などの太平洋に流れる木曽川沿いとは違い、下流で梓川と合流して(最終的に信濃川) …

紀州漆器の里 黒江の町並み

紀州漆器の里 黒江の町並み紀州漆器(黒江塗)は和歌山県海南市の北西部、黒江地区を中心に生産されています。紀州漆器は、室町時代に紀州木地師によって、渋地椀が作られたのが始まりだと言われています。シンプルで丈夫、気軽に使え実用的で、江戸時代から庶民の日用品として親しまれて来ました。黒江は日本の漆器、四大産地(会津漆器、 …

栗と北斎と花の町 小布施

栗と北斎と花の町 小布施小布施は長野県内で最も面積の小さい自治体ということ。町づくりに力を入れているようで私が訪れた日も結構散策の人が多かった。葛飾北斎は晩年に小布施町に4年間在住したということで、1976年に美術館「北斎館」を開館したのでしょうね。特産物は栗でその菓子屋さんが多いです。散策は広い範囲ではないが、 ..

道後温泉

道後温泉は四国の愛媛県松山市に湧出する温泉で、夏目漱石の小説『坊つちやん』(1905年)にも描かれた日本三古湯の一つ。3000年の歴史を持つといわれる温泉で愛媛県を代表する観光地。外湯は三ヶ所ある。アルカリ性単純泉の湯質は、きめ細やかな日本人の肌に優しいなめらかなお湯で、刺激が少なく、湯治や美容に適しています。 …

飛騨古川

はじめて飛騨古川に行ったのは偶然に古川祭りの日。高山に行ってその途中に飛騨古川に足を運んだ。その時は露店などもあり人も多く賑やかだった。人が多くて散策せずに高山に戻った。その時の感じでは古川は高山とはまた違う風情のある町なのでゆっくり散策して写真も撮りたいと思っていた。整備されて造られた感もあるが、 …

正月旅行、蓬萊橋~島田宿~茶畑、「お茶の郷」は正月休み

2015年の正月、大晦日から静岡、富士山、西伊豆と回って来た。その初日。蓬莱橋12月30日の夜中に出発して朝からうろうろしながら大晦日は御前崎泊。31日の朝まず御前崎に行った。その後蓬莱橋を見学に。蓬莱橋は静岡県の大井川に架かる国内最長の木造橋。全長897.4m。ネットでちらっと写真を見ていたので、 …

郡上八幡─ 水と踊りの城下町の写真撮影

岐阜県の山間にたたずむ「郡上八幡(ぐじょうはちまん)」は、古き良き日本の風景と文化が色濃く残る町。清らかな水と歴史ある町並み、そして夏の風物詩「郡上おどり」で知られ、年間を通じて多くの観光客が訪れます。 ◆ […]